El tratamiento de la imagen a color en la obra de Armas es el de quien padece –porque es un padecimiento además de un don– de un ojo exacerbado ante la luz.

Keila Vall de la Ville

Este libro sobre la obra del Premio Nacional de Fotografía Ricardo Armas, ofrece, como sólo las imágenes más punzantes pueden, una clarividencia porosa, un curso definido y sin embargo plástico, una narración extendida más allá del rectángulo en las manos de quien lo explora. Abre con la imagen de un observador, no de uno cualquiera: se trata de un espectador de apariencia imperturbable que ata a Armas tanto a la memoria emocional y a los valores tradicionales venezolanos, como a su devenir cosmopolita en New York. Que acerca, de manera muy particular, a los siglos XX y XXI; que aproxima ciencia y religión, racionalidad y maravilla. Se trata de El Señor Misterioso: un vidente, un viajero, un mago, que es también José Gregorio Hernández, una santidad venezolana con quien Armas se re-encontró sorpresivamente un día en Chinatown.

Tradicionalmente llamado El Venerable, o El Doctor Milagroso, este observador de traje austero y actitud impávida, brazos tras la espalda y gesto amable, doctor establecido en la bisagra entre ciencia y religión, en Venezuela recibe solicitudes promesas, ofrendas. Dicen que ha salvado a miles. Sin embargo, su devenir en los alrededores de la Grand Street cuenta una historia muy distinta, en New York no es un ser con poderes mágico-religiosos sino un juguete Made in China, un personaje vinculado a políticos internacionales y actores ganadores del Oscar. En un juego invertido El Señor Misterioso es entonces capaz de cruzar el registro digitalizado, experimental y a color de las series más recientes de Armas, con el registro documental y en blanco y negro de las iniciales, de los 70, en las que explorando el pasado que lo conforma el fotógrafo captura escenarios rurales venezolanos. Así mismo, evoca otras imágenes de los 1980, los corazones “tejido” y “cochino” muy cercanos a su vez a la serie Surtidos, por ejemplo; obras intimistas que evocan la relación entre el mundo exterior y el interior.

Puede decirse que la re-contextualización de José Gregorio evidencia entonces la historia de los empecinamientos de Armas, es símbolo de la reconfiguración del propio fotógrafo en su tránsito entre la Venezuela tradicional, heredada desde el seno de una familia preocupada por el rescate de la memoria, el cristal blanco y negro neoyorquino de finales del XX y la periferia procurada –porque para observar hay que simbólicamente partir– de las primeras décadas del XXI. Es símbolo de la relación entre los mundos públicos y privados, entre la mirada sin límites y el recato.

El libro de Armas abre entonces con esta primera foto (la de este personaje de la modernidad temprana en vías de canonización transmutado en postmoderno), su color y luz evocan las capturas no intencionales a la propia piel, los auto-retratos anaranjados, rojizos, traslúcidos tomados con el teléfono inteligente en algún momento de desatención. Esas fotos que llevan a la incauta fotógrafa/modelo no-intencional a preguntarse: ¿de qué estoy hecha, qué hay tras este rojo naranja estallado en luz?

El tratamiento de la imagen a color en la obra de Armas es el de quien padece –porque es un padecimiento además de un don– de un ojo exacerbado ante la luz. Dedicado durante décadas a la fotografía analógica y en blanco y negro y analógico, su interés por el color es inseparable de su apertura a la tecnología digital, y de un proceso –ese ojo– muy crítico y racional. Como se hace patente muy pronto en el libro, el color no es inocuo, altera y estalla sólo lo justo (¿qué es “lo justo”?), y denota una particular sensibilidad: quienes se saben impresionables por la luz se acercan al color con cautela. El resultado de esa aproximación consciente suele ser, justamente, iluminado.

Página siguiente. Nueva imagen del mismo personaje mágico. Esta vez de espaldas, frente a un corazón invertido, mostrando qué es lo que hace con sus manos cuando las cruza detrás de sí: nada. Y la nada también observa, pues la figura se encuentra ante un blanco infinito: ella misma se transmuta en un amable blanco difuso, como advirtiendo que es vidente aún sin ver, que está aún sin estar, que un custodio siempre permanece, incondicional pero inasible (“ahora me ves, ahora no me ves”). Así, cada faceta del Señor Misterioso nos lo muestra en contextos muy particulares: si algo sabe hacer la versión Made in China, es con seguridad viajar. Desde el inicio el espectador de este libro ha sido anunciado: el itinerario no es lineal, aunque la historia y sus conexiones estén constantemente a mano. Para reconstruir la genealogía y sus bifurcaciones, sólo se requiere un ojo atento.

El próximo sujeto ante quien sostiene el libro es una puerta cerrada. Es una puerta alumbrada, color rojo fresa, ataviada con cruces: la inauguración de Dilatación voluntaria del iris. Ya El Venerable en su versión postmoderna hizo su parte: advirtió que la mirada es siempre interior, que una cierta periferia es requerida para acercarse a la verdad, y que las puertas no son obstáculo para quien sabe mirar. Ya lo hemos dicho, se mira siempre desde “dentro”. De tal manera, en un lenguaje desplegado con sutileza y atino, el gentilicio quebrado lleva a las vitrinas y reflejos de Manhattan que, nuevamente, invocan la relación entre el adentro y el fuera, que acerca ambos estados. Taxis colapsándose en el vidrio, sobre las piernas de un maniquí, junto a una bandera estadounidense bailando incierta; reflejos diluyéndose uno en el otro, cultura material y emocional fundiéndose en una sola expresión. Acá de nuevo la mirada es siempre “a través de”, “a pesar de”. Dice Armas que la realidad está hecha de capas, deben eliminarse las capas para ver lo que existe y es. De cierto modo, quien sostiene su libro siente alivianarse el paisaje: cada página una capa, cada página una capa, ¿hasta llegar dónde? Muy pronto aún para saber. Sólo hay algo seguro: la lectora, convertida en vidente gracias a Armas, está en buenas manos.

La serie Dilatación voluntaria del iris se despliega para mostrar nuevas genealogías, un óvalo emparentado con Surtidos de los 80. Árboles sin hojas: los únicos que Armas registra en New York, pues según ha advertido los encuentra semejantes a los del verano venezolano (siempre “pelados”), y porque, justamente “puedes ver a través de ellos”. Un ojo. Las iniciales “RA” sorprendidas en una valla publicitaria o en una marca del asfalto sellada con la sombra de Armas, y una nueva caída en los 80: nueva vidriera, ahora en blanco y negro, que corrobora que las imágenes recientes a color vienen de lejos. La vidriera es una nueva puerta invisible, aparecen ahora las bailarinas en las coreografías de Vicente Nebreda en el Ballet Internacional de Caracas. Central Park en blanco y negro. De nuevo el ojo. Una niña se esconde tras un árbol. No se deja mirar. Más árboles como espectros, la sombra de un hombre con sombrero sobre el concreto, inseparable de las previas imágenes de El Señor Misterioso y enlace hacia el personaje por venir. La figura esbelta de una mujer que es más bien un trazo, o un clamor, arqueada en el precipicio mirando al cielo, en su entrega absoluta al vacío lleva de la mano a una siguiente imagen: la de un espectador en un museo: in and out. Ella mira al cielo, él mira un cuadro. Quien sostiene el libro es también ese ojo. En efecto, este libro va página a página sosteniendo transversalmente las cualidades del vidente: la observación periférica, clandestina.

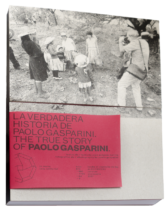

Pero la mirada periférica y silenciosa con la que todo comenzó no es inocua: va extranjerizando al fotógrafo, lo evidencia como un “otro” sin retorno. Esa otredad creativa se corrobora muy pronto; con la emblemática serie de retratos a personalidades de la cultura venezolana, en esta selección además incluye a personas íntimamente involucradas e influyentes en la biografía de Armas. Revelándolo como observador periférico entonces (son retratos: fotografías siempre a “un otro”), estos retratos lo devuelven a casa (el sujeto los conecta con un pasado latente, que sigue “acá”). Sigue el viaje en blanco y negro, de estos rostros a la ruralidad venezolana, rumbo a la semilla, a la casa de sus abuelos en Clarines. Así en este trayecto se va develando Venezuela como el anuncio concentrado, como mirada inicial en el fin de este viaje invertido que permite más que entender, sentir, recorrer las motivaciones de Armas. Termina esta historia con una visita a los antepasados fallecidos, a los abuelos que siguen guiando –mirando, claro– desde más allá junto a José Gregorio Hernández, igualmente impávido e incondicional –no cabe duda, se trata del mismo ser del comienzo– que ahora se deja ver en su versión original y originaria. Se alcanza entonces silenciosamente el paisaje de Armas, ese que lo ha marcado y desde el que ha logrado emparentar espacios liminares, superficies para el reflejo, seres traslúcidos. Con estas imágenes venezolanas sobre las que nos mencionó alguna vez el fotógrafo: “allí está reflejado mi pensamiento fotográfico, y sugerido todo lo que viene después. Es la médula, la obra”, cierra el libro. O no. Anverso del inicio, esta lectora no ha llegado al final, se trata más bien de la vuelta al inicio, de un re-comenzar, la evidencia de una y siempre la misma unidad.