Anota Morela Cañas a propósito de Ricardo Armas y su obra fotográfica: “cuando el poeta Baudelaire, en sus «Curiosités esthétiques», se preguntaba por el significado del arte en la concepción moderna, él mismo respondía que el arte puro reside en ‘crear una magia sugestiva que contiene a la vez el objeto y el sujeto, el mundo exterior al artista y al propio artista’, y que todas las expresiones de ese mundo, ‘denotan en el ser humano la existencia de una dualidad permanente, la potencia de ser a la vez otro y uno mismo’. De ahí que el artista, para desembocar en la verdadera fruición del ser, no debe ‘ignorar ningún fenómeno de su doble naturaleza” (“El velo en Ricardo Armas: retazos de memoria y tradición”).

Alejandro Sebastiani Verlezza

Otra de las certeras intuiciones de Roland Barthes en La cámara lúcida apunta hacia una línea de sentido que presiento en la obra de Ricardo Armas: “los grandes retratistas”, asegura el escritor francés, “son grandes mitólogos”.

¿Pero qué es –aquí– un mitólogo? La habitual jerga periodística y publicitaria le acuña erróneamente al mito una relación con la mentira (“mitos de las dietas”, “mitos del fitness”). Pero toca aclarar que el mito lleva dentro de sí un relato infinito, anterior al tiempo de la historia. Y el mitólogo, como ha insistido Roberto Calasso, desde una orilla muy distinta a las teorías semiológicas, va entreviendo y describiendo las infinitas ramas y hojas de un árbol demasiado grande. Así distingue rasgos, recurrencias, las variaciones de las mismas historias que se han contado desde la noche de los tiempos y en cada cultura cobran un cuerpo particular.

Para volver a la afirmación de Barthes: en el caso de un “retratista”, sí, puede decirse que sí es un mitólogo, sobre todo si cada disparo crea mundos y miradas que están allí, a la espera de ser descubiertas.

Son pequeños y curiosos cuadros –en el caso de Armas– que forman parte del gran bastidor de su obra: al detenerse sobre tantísimos hechos –y colocarlos dentro de la compleja red de su mirada y sus gustos– los(re)imagina, los refunde en un espacio nuevo: el de su mirada.

Y, tal vez, como una suerte de Jano –con mirada bifronte– una parte de sí no puede evitar mirar hacia el pasado, mientras la otra advierte lo más inminente, lo que va viendo y capturando.

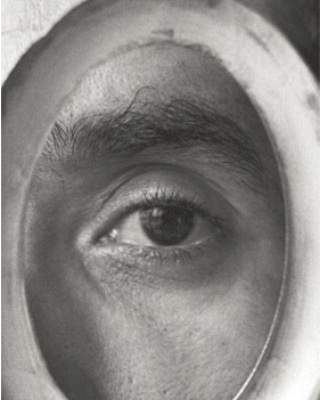

El insistente mitólogo aquí se presenta en la imagen de un ojo que aparece en el autorretrato final del fotobolsillo que le editó La Cueva. Y es un ojo el de Armas que no deja de moverse, empeñado en registrar todo lo que aparezca en sus recorridos; hambriento de sentido, capaz tantear los espacios captados y adentrarse en sus más intrincados detalles: paisajes, composiciones, gestos espontáneos, grafitis, avisos, esquinas, miradas.

Aquí aparecen los apuntes para una pequeña mitología personal, la de un ojo volcado hacia los lugares que más transita, pero también vuelto hacia sí mismo; lleno de memoria, salta, serpentea desde la cámara analógica hasta el Instagram; dispara y dispara, crea infinitas series que por momentos parecen “moverse”, como si la sucesión de los instantes “tomados” quisieran marcar la secuencia de su pensamiento. Aquí la secreta y móvil unidad del trabajo estético de Armas.

Insisto: el fotógrafo se ha convertido, con el paso de las décadas, en un experto de la retrospección, capaz de reconocer su propio trabajo dentro de unas coordenadas personales, familiares, sociales, culturales. Entre toma y toma, va dando con la compleja trama de una obra persistente, vivaz, con temas, tramas evidentes y subyacentes. De hecho, en la revisitación de sus primeros episodios vocacionales, es importante rescatar un fragmento muy puntual de una conversación con su hermana, la poeta Edda Armas:

No me había planteado ser fotógrafo; si me había planteado algo era ser arquitecto y no lo fui. Ahora, pasé cinco años en Nueva York y vi mucha fotografía, quizás lo mejor de la fotografía, quizás lo mejor de la fotografía del mundo. Aprendí unas técnicas, muchas técnicas, y sentí, a lo largo de esos años, que estaba explorando, que estaba aprendiendo a ser fotógrafo. De esos cinco años, hay alrededor de diez a quince trabajos que podrían desarrollarse o que ya están desarrollados; sólo tendría que darles forma, y organizar lo que podría constituirse en varias exposiciones. Pues mi trabajo, en ese tiempo, fue tan denso que revisándolo podría sacar de allí exposiciones para el resto de mi vida sin tomar ni una fotografía más*.

Un poco antes, en el mismo encuentro, el fotógrafo hizo otra curiosa afirmación. Quizás la dejó caer graciosamente: me gusta caminar. Por el talante reflexivo con el que dirige sus procesos de creación, poco pareciera dejar al azar, aunque sean fundamentales sus intervenciones, tal y como puede ocurrir con la disposición para encontrarse con lo imprevisto (tan propia del que gusta andar de paso). Armas, él mismo lector de Paul Auster, ha encontrado –como he dicho en otra oportunidad– una coartada que da lugar a toda una poética del paso, la cual arranca al menos en la cultura norteamericana del siglo XIX en el Henry David Thoreau de Caminar.

He aquí, pues, de nuevo, cómo el retratista se vuele mitólogo: paseando. Y por estos senderos van apareciendo sus habituales persistencias: la tentación del autorretrato, por supuesto, pero también el registro de los lugares que más le importan (sin caer en la publicidad y el exotismo de los manuales turísticos).

Se trata de un ojo que busca en los lugares que recorre los vestigios de su propia identidad. Si tiende de manera casi natural al (auto)retrato, lo hace sin perder de vista a los otros. Y en buena medida, de tanto insistir, entre pasos y capturas, llega la reveladora vuelta de tuerca: los rasgos fugitivos de un señor misterioso cruzan una playa desconocida y también en una toma de Valera. Precisamente, un personaje de Auster, Auggie Wren, al fotografiar una y otra vez el mismo espacio, logra un encuentro significativo: su insistencia le regala una pequeña y personal revelación.

Recuerdo ahora mismo a Parmigianino y su “Autorretrato en espejo convexo” (1524). Las curvaturas, los relieves, las alteraciones de la mirada cuando se trata a sí misma, siempre conducen a las más insólitas formas de la extrañeza. Me detengo en todo lo anterior cada vez que vuelvo al ojo de Armas, asomado, en el tramo final de su fotobolsillo. Y me digo: podría ser la cifra de una pasión muy honda, la incisiva atención sobre su mirada, como si tuviera la consciencia de que la representación altera, produce con(v)exiones, hace venir lo raro, lo instala en la atmósfera de la imagen. Se trata de un reconocimiento: el tiempo, sus extrañas curvas y pas(e)os (“lo que hace el tiempo”, dirá Yolanda Pantin).

Aquí, en la aparente fijeza del ojo, la cifra de su secreta mitología, el compendio de historias que lo condujeron al fugaz reconocimiento que surge entre el parpadeo y el disparo.

Notas:

*“Retrato de un fotógrafo a través de una conversación y una lectura (1985)” (p. 343). En Pensar con la fotografía. Fundación Editorial El Perro y la Rana (2006). Colección Armando Reverón, serie Laberinto. Selección e introducción: María Teresa Boulton.