Ricardo Armas sobre sus proyectos futuros: “lo que en este momento me ocupa es dejar en claro los libros que quiero publicar: un libro de retratos, uno sobre la Venezuela que vi y otro sobre Nueva York, que ha sido mi segunda casa. Creo que es una manera de dejar en claro lo que he vivido fotográficamente. Y aparte hay mucha otra cosa que se irá definiendo entre la bruma”.

Alejandro Sebastiani Verlezza

Hay anécdotas que son reveladoras.

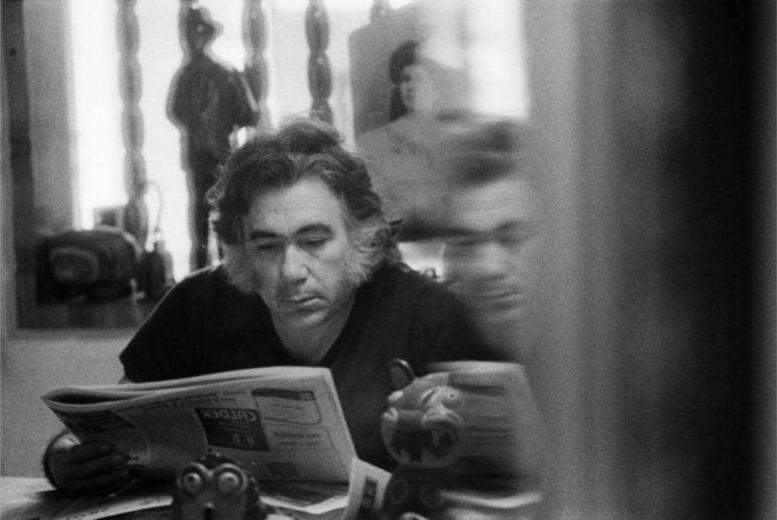

Ricardo Armas, a los diez años, recibe un regalo de su padre. El escritor Alfredo Armas Alfonso –en 1962– pone en sus manos una cámara Agfa Rapid. Y una década más tarde el autor –¡con veinte años de edad!– se sacó de la manga tal vez uno de sus mejores y más elocuentes retratos: basta repasar el que le hizo –precisamente– a su padre. El título: “Alfredo Armas Alfonzo en el espejo de la Lejarazú”.

Un retrato, decía, pero a la vez un autorretrato, por qué no, o el retrato de una parte de sí mismo, dado el parecido entre el padre y el hijo, cuyas imágenes quedan cruzadas de modo significativo: pocas veces, en la vida de un artista, un destino queda tan claramente marcado en una imagen. A propósito, me gustaría recordar de nuevo una entrevista con Armas. En aquella oportunidad el autor se detuvo a recordar los detalles del comentado retrato paterno:

Ese retrato es clave para entender mi pasión por la fotografía como la confección de una ilusión. Mi padre estaba allí, con los codos sobre la mesa, sentado, como siempre lo hacía leyendo la prensa. Yo iba de paso con la cámara –que en ese momento siempre tenía como un dedo más, para sumar 11– y lo vi reflejado en el espejo del siglo XIX que tenía enfrente. Algo me dijo que esa era la imagen, el retrato de quien me hizo, me formó, me dio las herramientas, mi heredad. Disparé tres o cuatro veces y sentí que lo tenía tal como él era, para recordarlo, para darle un espacio en el tiempo, para resguardar su presencia. Esa certeza es clave para después armar los retratos que han de venir con una conciencia más clara de mis razones para la captura. La certeza de haber acertado está asociada a la palabra “escalofrío”. Es de notar que detrás de él está El Siervo de Dios y su madre, Mercedes Alfonzo.

Hasta aquí, entonces, una primera versión del asunto, la cual puede sin duda enriquecerse de volver a repasar la cronología de Armas: avanzada la década de los sesenta conoce a Sebastián Garrido y a Luis Brito. Cabe recordar que es en 1972 cuando Armas abandona sus estudios de Arquitectura en la Universidad Central de Venezuela. A partir de aquí, decididamente, Armas se inclina por el retrato y el llamado “documental” que le permite –con sus compañeros de El Grupo: Vladimir Sersa, Ricardo Armas, Jorge Vall– observar los espacios menos privilegiados del país, cierta melancolía en el paisaje, con los trasfondos sociopolíticos del caso. Todos estos puntos, cuyo origen pareciera estar en la imagen de Armas Alfonzo en Lejarazú, hacen pensar cómo la vida y la obra de un artista coexisten en una rica relación de continuidad. Al respecto es importante recordar la lectura que el poeta y editor Néstor Mendoza hace en un ensayo para este mismo blog:

Una Agfa Rapid, obsequiada por su padre escritor, es el estreno de la vocación. Es la misma cámara que, en el 2015, aparece junto a dos cebollas parciales y la imagen de espaldas y aérea de “El Señor Misterioso”. Se trata de dos tiempos que se reúnen en una fotografía. El primero de esos tiempos se resume en las manos de un niño caraqueño, nacido en 1952. El segundo, en el ojo experto de un fotógrafo formado en Venezuela y Nueva York. En ambos casos nos referimos –y en ambos tiempos– a Ricardo Armas.

Esta vocación, y no sabemos si por razones numerológicas, está signada por el número dos en décadas definidas: Ricardo Armas nace, como ya mencionamos, en 1952; recibe su primera cámara en 1962 y abandona la carrera de Arquitectura en 1972 para dedicarse definitivamente a la fotografía. Una década después, en 1982, finaliza estudios especializados en la International Center of Photography, en Nueva York. En ese mismo año, recorriendo museos y galerías, aprecia los trabajos de Eugène Atget, Harry Callahan y Lee Friedlander, fotógrafos que han dejado rastros en la obra de Armas. Ya no abandonaría este arte: aquel regalo paterno, que pudo haber sido anécdota biográfica, se convirtió en compañero de viaje. En oficio (“Ricardo Armas: la vigencia emotiva de la imagen”).

En otra entrevista más reciente, en uno de sus últimos regresos a Caracas, Armas, agregó otro matiz que se suma a la historia del regalo paterno. Semanas después de la conversación, al preguntarle de nuevo sobre sus primeros episodios vocacionales, respondió por correo electrónico:

Mi encuentro con Luis Brito fue tan determinante que él es el responsable de mi cambio de rumbo entonces, cuando tenía 19 años de edad. Habría que imaginar un joven liceísta y desadaptado, a quien un individuo joven y desconocido, aborda para decirle que necesita consultarle algo. Me invita a un café y me dice que él está haciendo una película y que necesita mi ayuda, yo que jamás he hecho cine. Fue un encuentro extraño pero premonitorio. Luis Brito era entonces el fotógrafo de la principal oficina de cultura del estado venezolano y mi padre era su director ejecutivo. Comencé a visitarlo atraído por la curiosidad y fue él el que me presentó el laboratorio fotográfico y la magia de la imagen que aparece de súbito en el revelador (que parece agua). Al poco tiempo me dio una cámara Nikon y 10 rollos de película blanco y negro para mantenerme ocupado. A partir de esa experiencia abandoné los estudios de Arquitectura, y desde entonces no he hecho otra cosa. Luis Brito es el responsable directo.

Este pasaje evocado por Armas surgió, por decirlo con un término muy periodístico, en “el lugar de los hechos”, allí donde las imágenes “han sido” y continúan en su persistencia, pese al tiempo, como bien lo recuerda la cuenta en Instagram de Anella Armas. Se trata de la casa familiar de Bello Monte, uno de los tantos lugares impregnados de memoria en una ciudad arrasada por revoluciones y pandemias.

Al intentar, yo mismo, comprender las dimensiones de aquel insólito museo de la memoria familiar –compuesto por infinitas series de objetos, papelerías y ediciones insólitas que han cruzado las generaciones– di con un testimonio de Keila Vall de la Ville. Publicado en Prodavinci durante el año 2019, la descripción de la escritora me parece elocuente y pone en perspectiva lo que apenas pude entrever en un primer vistazo:

En Caracas su padre coleccionaba envases, cajas de fósforos, latas, fósiles y, por supuesto, libros ordenados de acuerdo con la lógica transversal de su celador en estantes abarrotados del piso al techo; un paisaje estremecedor del que fui testigo alguna vez. Una habitación de aquella casa en Colinas de Bello Monte estaba destinada a guardar ejemplares de periódicos, inmensas torres amarillentas de diarios.

Ricardo Armas es fruto de esta urgencia por recolectar y conservar, por nombrar lo visto para que otros puedan mirar también. Él fotografía para apropiarse lo que ve y le habla. Su tío abuelo conservaba helio del cometa Halley. Su padre, restos arqueológicos de una Venezuela desaparecida. Él, imágenes de un país que fue y ya no es, un país que se quedó sin nombre y sin escudo, y que como él reconoce, habrá de reconstruirse. Hay una misión inseparable de aquel legado (“En Chambers Street: un encuentro con Ricardo Armas”).

La conjunción de los rasgos anteriores contribuye a captar mejor las elocuentes líneas de sentido que se esconden tras cada anécdota. Así podrán levantarse nuevas redes de comprensión y señalizaciones en la obra de Armas y la geografía afectiva donde está encajada inexorablemente.

Y por eso mismo, para cerrar este pequeño cuadro de su heredad –bien podría llamarse “el largo viaje de la Agfa Rapid”– basta recordar una entrevista que le hizo José pulido al fotógrafo. Publicada en el 2018 en la página web Crear en Salamanca, Armas recuerda cómo fue uno de sus primeros encuentros con Brito:

–¿Qué estás haciendo?

–Nada. Vengo a visitar a alguien.

–Ven… tengo que copiar unas fotos.

Es la primera vez que entro a un laboratorio y él se ubica en la ampliadora y empieza a pasarme fotos y le pregunto:

–¿Qué hago con esto?

–Mételas en esa cubeta y le das.

–¿Le das?

–Sí, sí: le das así.

–Pero ¿cuándo están listas?

–Cuando tú veas que ya están ahí, las sacas para la cubeta siguiente.

Esa fue mi primera clase.