Los extremos estéticos no se enfrentan sino que conviven, se transforman naturalmente a medida que el fotógrafo avanza en el tiempo, entre los espacios, y a medida que –también– se apropia de las nuevas técnicas fotográficas.

Lucía Jiménez

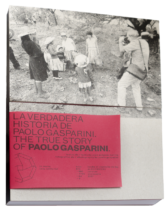

El segundo libro que la Editorial La Cueva publicó de la colección Premios Nacionales de Fotografía, reune la obra del también reconocido escritor venezolano, Antolín Sánchez (1958). Editado a finales de 2016, este ejemplar refleja la experiencia de un artista que se juega entre los trayectos pictóricos tanto de las maneras analógicas como de las ganancias pixeladas de la “era digital”.

“Amarillo Kodak” se divertía el fotógrafo cada vez que le pedían describir su libro aquellas primeras veces, en medio de las presentaciones, mientras lo sostenía en alto –como todo un Rey León orgulloso. “Amarillo Kodak”, volvía sobre ese mismo que lleva su nombre y que desde entonces es parte de una colección exclusiva, tanto por su acortada lista como por su delicada elaboración de enorme calidad.

Antolín Sánchez –el libro– es un portafolio. Más que una antología, es un recorrido visual por el trabajo del artista a través de los años y de las técnicas. Es un “discurso en movimiento” planteado cómodamente al pasar de las páginas, que transita entre los paisajes urbanos y rurales, entre el pixel y el grano. Es un encuentro de lo clásico y lo moderno en armonía. Los extremos estéticos no se enfrentan sino que conviven, se transforman naturalmente a medida que el fotógrafo avanza en el tiempo, entre los espacios, y a medida que –también– se apropia de las nuevas técnicas fotográficas.

Además de las fotografías, las grandes protagonistas, el libro incluye un prólogo escrito por la antropóloga Keila Vall de la Ville, traducido al inglés por Gabriela Gamboa. En sus palabras se comienzan a descifrar las pistas de un recorrido a través de las series de imágenes que consiguen un hilo conductor en la construcción de narrativas complejas en las que cada foto ofrece “múltiples lecturas y evidencian siempre preocupación por la búsqueda existencial del ser”. Sin embargo, la razón de “ser” de Antolín Sánchez no debe entenderse desde esa complejidad. Al menos así lo ha querido explicar el fotógrafo, que prefiere decir que su obra se desenvuelve desde el juego: “Como autor, la finalidad primordial de mi actividad fotográfica es lúdica. Desde mis primeras imágenes, ese fue el objetivo, crear para recrear, y a esta intención he permanecido fiel. Todos los contenidos estéticos, políticos, humanísticos o de cualquier otra índole presentes son secundarios, por no decir accidentales”. No por esto las fotos abandonan un fondo conceptual puro; al contrario, es en la búsqueda del significado que se consigue la más satisfactoria de las miradas: esa que ha descubierto la travesura del autor.

También el pasar de las páginas revela un juego quizá intensional del que poco a poco se va haciendo de las nuevas técnicas fotográficas. En las imágenes, lo digital cobra enorme valor en el trabajo y va evolucionando con el dominio del “click”. La manipulación de las imágenes se vuelve herramienta clave en la búsqueda del autor. Es su mirada, su manera de apropiarse de lo externo: “Lo que tomo es una realidad que intenta ser fiel más al espíritu que a la formas en que generalmente se exponen. No estoy tratando de hacer documentalismo clásico; no me da miedo que se noten las manipulaciones. Los escritores re-escriben, tachan, borran… entonces por qué los fotógrafos no podríamos volver sobre la imagen y retocarla, o transformarla”.

Una composición en contra de cualquier estricto orden cronológico consigue en este libro elevar la emotividad que acompaña al “espectador” desde esa primera foto de la serie Gracias, ánimas de Guasare, que data de 1981, a través de los viajes del fotógrafo, de sus pesquisas, de sus ocurrencias, hasta descubrirlo frente a su propio reflejo en un “Autorretrato” de 1987. No han pasado solo 6 años, ni ha terminado tampoco su juego. Es una historia sin fin que, cual personaje de ficción, abandona las clásicas líneas temporales. Así, el recorrido comienza en la década de los 80, se adelanta a la entrada del segundo milenio, vuelve a 1975, se asoma en el 2016 y, finalmente, cierra esta historia tan cerca del inicio que revela el gracioso ciclo al que se somete el fotógrafo: el de la vida propia.

La amplia selección en Antolín Sánchez sigue, quizá, una organización más temática que temporal, o incluso estética. El blanco y negro domina ante un color que se cuela y rompe, pero no desestabiliza. Todo sigue su rumbo. Las distintas series fotográficas –Tarot Caracas, Gracias, ánimas de Guasare, Ausencia, La caída de Babilonia, en B, Montaña en exilio, Paisajes metafísicos, Paisajes acuáticos, Vaya, valla, Pix, Bajo tierra, Fotonovela El vacío, La trampa, Un asunto de Estado, Umbra, La naturaleza pictórica de la naturaleza– se despliegan jugando también con las dimensiones y los formatos. Horizontal, horizontal, vertical. Rojo. El ojo se ríe ante la imagen que lo sorprende.

Para comprender a Antolín Sánchez es necesario olvidarse de las obligaciones que la fotografía latinoamericana ha asumido frente al mundo. Al igual que Sebastião Salgado, este artista no tiene una intensión de justicia social, no quiere capturar la realidad irrefutable. Sus fotos persiguen un objetivo meramente estético. Él es un “aprendiz de lo salvaje”, un arqueólogo que redescubre las imágenes y que disfruta reconstruirlas a su propio antojo. Ese es Antolín Sánchez, Premio Nacional de Fotografía año 2000. Y esta es su obra: un hermoso libro con portada “amarillo Kodak”.

Una versión de este texto fue publicada el 1 de febrero del año 2017 en la sección de Entretenimiento del diario El Nacional. La autora ha tenido la gentileza de cederlo a La Cueva.