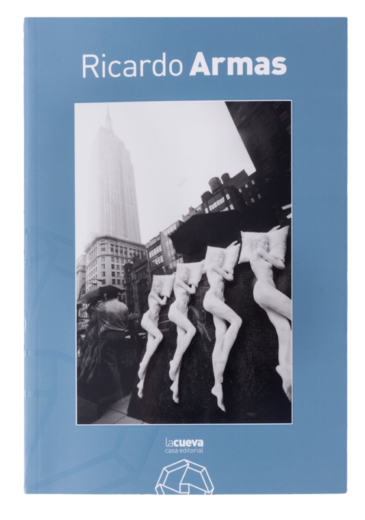

Esta publicación de La Cueva permite cotejar y confrontar el recorrido fotográfico de Ricardo Armas. Es una muestra que él mismo se ha encargado de compendiar. Es su antología, su forma de acercarse a nosotros. Conversamos con sus “visiones”, maniquíes, estatuillas y fachadas, tan elocuentes en sus geometrías, texturas y matices.

Néstor Mendoza

I

Una Agfa Rapid, obsequiada por su padre escritor, es el estreno de la vocación. Es la misma cámara que, en el 2015, aparece junto a dos cebollas parciales y la imagen de espaldas y aérea de “El Señor Misterioso”. Se trata de dos tiempos que se reúnen en una fotografía. El primero de esos tiempos se resume en las manos de un niño caraqueño, nacido en 1952. El segundo, en el ojo experto de un fotógrafo formado en Venezuela y Nueva York. En ambos casos nos referimos —y en ambos tiempos— a Ricardo Armas.

Esta vocación, y no sabemos si por razones numerológicas, está signada por el número dos en décadas definidas: Ricardo Armas nace, como ya mencionamos, en 1952; recibe su primera cámara en 1962 y abandona la carrera de Arquitectura en 1972 para dedicarse definitivamente a la fotografía. Una década después, en 1982, finaliza estudios especializados en la International Center of Photography, en Nueva York. En ese mismo año, recorriendo museos y galerías, aprecia los trabajos de Eugène Atget, Harry Callahan y Lee Friedlander, fotógrafos que han dejado rastros en la obra de Armas. Ya no abandonaría este arte: aquel regalo paterno, que pudo haber sido anécdota biográfica, se convirtió en compañero de viaje. En oficio.

¿La cámara es la prolongación del cuerpo del fotógrafo, como quizá lo hubiese querido Jorge Luis Borges? Ricardo Armas, en este sentido, no niega ni afirma: se empeña en dejar la puerta abierta a ambas posibilidades: “La cámara no tiene cerebro, uno sí, no sé si por suerte”.

Este portafolio retrospectivo de Ricardo Armas forma parte de la serie Premios Nacionales de Fotografía (Casa Editorial La Cueva, Caracas, 2017). Cuenta con un texto introductorio del historiador de arte Ariel Jiménez, quien dibuja la trayectoria del fotógrafo y su empeño de conservar la memoria. El fotolibro inicia su marcha en los predios del color y desemboca en la contienda del blanco y el negro. Aparece “El Señor Misterioso” (2003), una fotografía en juegos fluorescentes de la colección dedicada a José Gregorio Hernández; luego le siguen varias representaciones más de la estatuilla (difuminada en un balneario, comulgando con el mismo Jesucristo o engullida por una fruta). En cada pieza intervienen otros objetos que se superponen o anteponen para reafirmar, negar o contrastar. Esta constante temática, retroactivamente, se remonta a las primeras experiencias profesionales del artista, pero esta vez en blanco y negro, que revalidan una presencia no solo religiosa, sino iconográfica y visual.

El médico venezolano, tan venerado en numerosas zonas del país y que adquiere una singular significación en “perfumerías” y tiendas espiritistas del extranjero, toma otros nombres en este fotolibro; además de “El Señor Misterioso”, Armas utiliza dos apelativos más: “El vigilante de San Miguel” y “El Testigo Siervo”. Esta tríada principal se complementa con “Los dos José Gregorios” y “La sombra”. En esta última, especialmente, vemos que la imagen en el suelo adquiere una semejanza figurativa con José Gregorio (una “evidente cercanía de contenido”, como apunta Ariel Jiménez), al menos desde la oscuridad que va dibujando un traje y el indiscutible sombrero que se proyecta. Ya sea en Valera, Nueva York o Araya, el Médico de los Pobres trasciende la devoción y las peticiones milagrosas.

Hay varias aristas en este portafolio. Aunque el músculo privilegiado por el propio fotógrafo sean las imágenes encuadradas en espacios geográficos de la ciudad norteamericana, veinticuatro en total, nos interesa destacar un aspecto que circula en una vertiente menos protagónica en años recientes, casi susurrante pero sin llegar al balbuceo: la amplia vertiente del retrato y los ensayos juveniles del autorretrato.

El retrato y el documentalismo nutren los primeros trabajos dados a conocer por Ricardo Armas. Marcan una inflexión en su carrera, más allá de los asedios alegóricos a la figura del doctor Hernández y las reiteraciones a la dinámica urbana de Nueva York, materializadas en puertas, vitrinas, vehículos rotulados, ventanales o estatuas ecuestres. No abundan las panorámicas; por el contrario, abundan los detalles: uno de ellos, los ojos de la Estatua de la Libertad trocados por la icónica y provocadora sonrisa de Marilyn Monroe, quien sostiene una ametralladora, lista para apuntar desde el otro lado del vidrio. Esta imagen ecléctica es la más “subversiva” del conjunto.

Independientemente de las pautas del fotoperiodismo o de los compromisos laborales que hayan motivado la captación de la imagen, el retrato en este portafolio personal, íntimo, tomaría la forma de una bisagra. De la misma manera, podría verse como los aceitados engranajes de una entidad visual.

¿Qué decir del autorretrato? Al final de esta muestra de La Cueva, justo detrás de un óvalo, notamos el ojo de Ricardo Armas: podría ser, desde nuestro ángulo, su ojo izquierdo, destacando con énfasis una ceja poblada. Se asoma con cautela: a lo mejor desde un orificio. Ricardo mira con serenidad, pacientemente, casi sin expectativas, en algún poblado de Sanare, en 1980. Su ojo tiene veintiocho años. Decimos su ojo y la sinécdoque basta para definirlo. Al menos esa es la impresión que logramos afianzar. Con eso nos conformamos.

II

Con el título Venezuela, y en 1976, Ricardo Armas realizó su primera individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Es una experiencia visual que inicia en 1972 y se prolonga después de aquella exposición, hasta 1978 para ser más precisos, fecha en la cual ese desplazamiento por tierras y semblantes se convierte en un libro editado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Ciertas obras son capaces de anular a sus autores. Los silencian, los van borrando: los creadores descienden varios escalones y dejan al objeto creado en el lugar más visible. Esa debería ser la dirección elegida. Esa es la percepción que dejan las imágenes de Ricardo Armas. Se pone en marcha una manera más íntima, y me atrevería a decir que autónoma, de relacionarse con lo observado. El juicio que podamos tener no necesariamente se ajustará al fardo curricular que tengamos al alcance. Mientras menos sepamos del autor, mejor. Con esto no estaríamos entrando a los terrenos o a las visiones de un mirar cada vez menos crítico o riguroso, de ninguna manera. Sin la intención de ofrecer descalificativos, no se trata de que deba verse desde un ángulo naif. Es como si fuese suficiente saber o conocer solo lo necesario para el acercamiento oportuno, preciso, nada pretensioso. Con este “método” de mirar, no agotaríamos las posibilidades de la pieza analizada: dejaríamos esa otra parte para desmenuzarla después, calmadamente, mientras dejamos que lo sugerido crezca dentro de nosotros. Hasta que algo estalle y sepamos decir exactamente qué sentimos y pensamos de esa obra.

Para quienes se conforman con percibir el oficio fotográfico desde el hábito memorialista, por ejemplo, desde la ascendencia dispuesta en viejos y maltrechos álbumes familiares, consideramos que el retrato se impone con un protagonismo solitario. Allí importa mucho más que el retratado nos dispare con su mirada atenta, inequívoca, directo a nuestros ojos. Importa más que nos interrogue o nos confronte, que su pose o sus facciones nos digan que estamos ante alguien ya conocido, que esa persona es como realmente la conocimos o como nos la han presentado tantas veces en cada pasar de páginas y con su respectivo comentario anecdótico. “Este, es el tío Andrés; este es el primo Jorge; el otro es el exmarido de tu tía Livia; aquel, el de la camisa verde, murió en un accidente vial”. Y así. Todo se va uniendo —o desuniendo—, pero lo que permanece es esa sensación de que el tiempo se mantiene suspendido, independientemente del estado de conservación de la foto o de los colores en lenta y progresiva degradación.

Se nota una sutil exigencia en algunos retratados. Una orden sobreentendida que los motiva a estarse quietos, serenos, mostrando apenas una línea ascendente en sus bocas, ligeramente curvada. Hay un activo impulso, especialmente en los “anónimos”, los no reconocibles, los que no ostentan las gruesas capas de reconocimiento artístico. Ante ellos, no descargamos nuestras frustraciones o admiraciones: poseen un atributo carente de prejuicios socioculturales. No hay bibliotecas, bustos en primer plano, reiteraciones simbólicas de una veneración popular, detalles neoyorquinos, poses histriónicas, pinturas, esculturas de apetitosa voluptuosidad, acrobacias dancísticas, obras cinéticas, cantantes, poetas, dramaturgos, artistas y espaldas de niñas en première position. Nos topamos con el retrato en un estado “incólume”, diríamos, sin lecturas explícitas que causen admiración a priori: la expresividad gestual logra vencer las desigualdades socioeconómicas. Esto sucede, por ejemplo, en la imagen “Tres generaciones y un gallo”, fechada en El Sombrero, Guárico, en 1976. ¿Qué significados podemos extraer de esa risa contenida del joven, y especialmente, de su mirada asiática por orden del sol llanero? Y aún sería posible ofrecer otros pormenores, si consideramos el poder visual de otras conocidas imágenes que no se incluyeron, extrañamente, en este fotolibro. Me refiero a los retratos donde se privilegia la infancia femenina, presencia notable en el trabajo de Ricardo Armas. Por eso valoramos la inclusión de la pequeña Camila Ríos, dormida en la parte superior de un sofá y detrás de la risa confiada de su joven madre Edda Armas, hace veintiún años.

No obstante, detengámonos en una foto sin título, ausente en este libro. ¿Quién llama a esa niña en el año 1997? Vuelve la mirada hacia alguien que pide su atención, y no necesariamente hacia quien porta la cámara. El pequeño cuerpo se mantiene firme, hacia al frente, y los brazos se sostienen con sutil fuerza a la baranda de un puente. Tiene unos nueve años, de belleza andina e invernal (su abrigo, el gris brumoso del clima, invitan a pensar de este modo). El lente la sorprendió pero no la intimidó. Si pudiera hablarnos, diría: “Me siento cómoda”. De esta imagen interesa la expresividad de sus ojos, sus ojos oscuros, pues una larga hebra de cabellos oculta su boca. Esa niña, ya para siempre, al menos para quien la observa como registro visual, será invariablemente niña, jovencísima, y no mujer de casi treinta años. Niña eterna.

Es la misma impresión que tenemos al apreciar otra imagen que Armas sí incluye en esta publicación, “Alexa y su sombra”, tomada en Washington Heights, Nueva York, en 1981. ¿Quién es Alexa? ¿Su hija? La afinidad consanguínea no es del todo relevante. El vestido, blanco y de mangas cortas ajedrezadas, deja ver la piel de su espalda en una especie de pirámide invertida. La otra presencia dentro del cuarto, la sombra, sostiene con ambas manos los extremos del vestidito. La postura de esta menina no es un obsequio para el fotógrafo, tampoco una respuesta a su mandato: la niña le muestra su vestido a la sombra —no al reflejo de un espejo— y se divierte. Se divierten la niña y la sombra. La niña no se encuentra en un palacio ni viene a servir a una princesa triste y aburrida. La niña se justifica por la aparición íntegra de la sombra: está, nos parece, a su servicio. En este juego, donde solo se permiten dos participantes, la cámara pareciera ser un exceso del paisaje íntimo: pasa inadvertida en las oscuridades y claridades que prevalecen dentro de la habitación.

¿Por qué siempre ese empeño de solemnidad humilde? A ellos llegamos directamente, con escasos filtros: es la fachada tostada de sol en cualquier pueblo venezolano de los años 70, el pilar de madera en el cual se recuestan estos seres de belleza sin nombre aparente. Eso lo sienten quienes no conocen a las personas retratadas. No sabemos si Ricardo Armas compartió un café con ellos o si fue invitado a conocer la intimidad del comedor o del traspatio. Los hombres mayores que retrató, posiblemente, han fallecido; las niñas que a mediados de los 70 tenían 5 y 7 años, hoy tendrán alrededor de 45. Lo determinante de todo esto no es lo que les haya sucedido luego de tres décadas. ¿Viven en el país, tuvieron hijos, murieron? ¿Solo tiene validez la pose que adquieren los protagonistas? No está en manos del fotógrafo realizar un seguimiento sociológico o de saber el desenlace de sus retratados. Importa más, sin duda, la vigencia emotiva de la imagen.

En los retratos de Ricardo Armas no hay extremos: la ponderación establece su propio paso. Sentimos que alguien nos corresponde, que debemos tomar algo de esa imagen. ¿Será la mueca de inocencia rural, infantil, que se entrega invariablemente detenida? Incluso en plena niñez, no se descarta una forma de mirar menos candorosa: no desde la mirada pretendidamente “patológica”, de los prejuicios que heredamos a partir de los retratos de Lewis Carroll, sino desde esa capacidad de mirar sin preocupaciones y en la cual dejamos que la fotografía se exprese. Se trata de un diálogo, un mutuo reconocimiento, o de una confrontación con el propio rostro. Este proceso, no sé por qué, hace que lleguemos a nosotros mismos (a una zona y a una época específica de nosotros mismos), a los episodios colegiales, a los retratos obligatorios para el carnet o durante el recibimiento del certificado en alguna promoción escolar: al pasado y a lo real al mismo tiempo, según lo dicho por Roland Barthes.

III

Esta publicación de La Cueva permite cotejar y confrontar el recorrido fotográfico de Ricardo Armas. Es una muestra que él mismo se ha encargado de compendiar. Es su antología, su forma de acercarse a nosotros. Conversamos con sus “visiones”, maniquíes, estatuillas y fachadas, tan elocuentes en sus geometrías, texturas y matices. En sus imágenes no suele haber indiferencia. Son obras pacientes, que nos esperan de pie, sentadas, recostadas o abrazadas a los árboles, hermosamente ocultas (así, como en la sugestiva y rica imagen de “Alexa y el globo”). Casi siempre, el fragmento es el todo, un mínimo universo visual. Ricardo Armas nunca grita. Abre una ventana, algo aparece, se extiende. Así ha sucedido en sus exposiciones individuales (ocho en total: desde 1976, la primera de ellas; hasta el 2011, la más reciente); en sus folletos y catálogos, en las colecciones privadas y públicas, en sus publicaciones. Lo que aparece detrás, tapado, superpuesto, también habla.

Una versión de este texto fue publicada el 22 de noviembre del año 2017 en el Papel literario del diario El Nacional. El autor ha tenido la gentileza de cederlo a La Cueva.