“En sus primeros bosquejos de construcción documental y ficcional, Armas retrata los pueblos y las ciudades en ruinas junto a los fantasmas que las habitan. Sus protagonistas son la aridez del paisaje y la luz ensordecedora del astro sol que impregna los espacios vacíos”.

Serie Ricardo Armas. Parte II

Morela Cañas

“No queremos hacer fotos bonitas”. Ese fue el lema con el que Ricardo Armas, junto a sus compañeros de El Grupo, inició su carrera como fotógrafo. Contaba apenas con unos veinticinco años de edad aproximadamente, cuando aquella asociación integrada por Luis Brito, Alexis Pérez-Luna, Jorge Vall, Vladimir Sersa, Daniel González, Fermín Valladares y él mismo, sacudió con sus imágenes al público venezolano de los años setenta; para buscar luego, cada uno, el propio rizoma de aquel grito rebelde.

Ricardo Armas nace en un ambiente de fertilidad creativa, que encuentra su germen en el seno de una familia de artistas y escritores. Su madre, Aída Armas, es esmaltista. Su padre, Alfredo Armas Alfonzo, es poeta, y también incursionó en la fotografía –junto al hermano– durante su juventud. Es él quien le obsequia a su hijo, la primera cámara con la que este inaugura su viaje a través de la mirada. Es él quien le siembra las semillas de una cultura primigenia, por medio de aquellas visiones que, desde niño, aprehendió Armas acompañando a su padre en la captura de esos templos coloniales venezolanos, que tantas páginas de revistas enarbolan. Templos que crecieron marchitos en la memoria del niño, hasta convertirse en objeto de estudio en la universidad, donde la arquitectura pasa más tarde a un segundo plano, por el quehacer fotográfico hacia el que finalmente se decanta.

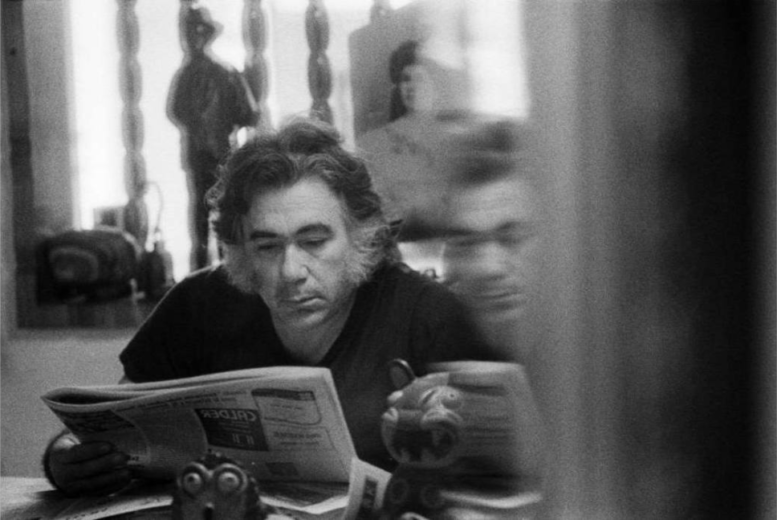

De aquel inicio inmerso en El Grupo cabe destacar la estética de la desolación y la nostalgia que denotan sus fotografías de paisajes. Mientras algunos de sus compañeros apresan el temblor social y la crítica política con palpable nitidez, otros, como él, vuelcan su foco al síntoma que padecían las ciudades frente al olvido del pasado rural, manteniendo la concepción formal de la imagen al margen de sus intereses colectivos. Sin embargo, en la obra inicial de Armas, dos vertientes diferentes impulsan su caudal. En el primer cauce vierte todo el imaginario de lo inhóspito que dominan las visiones de estancias solitarias. Y en el otro cauce destila un escenario alterno donde prima la atmósfera del artista, surtiendo el telón de fondo con las creaciones de los personajes que retrata –entre los que se cuentan escritores, poetas, artistas plásticos, fotógrafos, bailarines– en un intento de amalgamar a las figuras con el espacio o los objetos que los enaltecen.

Así, en sus primeros bosquejos de construcción documental y ficcional, Armas retrata los pueblos y las ciudades en ruinas junto a los fantasmas que las habitan. Sus protagonistas son la aridez del paisaje y la luz ensordecedora del astro sol que impregna los espacios vacíos: “La habitación de Cruz María Salmerón” (1976) y “La bicicleta” (1977) son ejemplos de ello. Pero, a la par que la bruma levanta el silencio de las casas muertas, el letargo de los campos yermos, el abandono de la tradición, y la indiferencia hacia la cultura popular que consagra en los detalles del perfil topográfico y en la talla de imágenes religiosas, decide exponer en su galería monocromática, también los recovecos de la imaginación, que sugieren al espectador una realidad superior al desamparo reinante. Aquella realidad que instauran los genios de su época y de generaciones previas, en las diversas disciplinas artísticas que se dedica a reproducir su lente.

Dentro del compendio de insignes personajes que retrata, se hallan los nombres de José Ignacio Cabrujas, Rafael Ramón González, Sebastián Garrido, Luis Brito, Antolín Sánchez, Nelson Garrido, Cornelis Zitman, Rolando Peña, Alejandro Otero, Jesús Soto, Gerd Leufert, Álvaro Sotillo, Rafael Cadenas, Edda Armas, Alfredo Armas Alfonzo, María Cristina Anzola, Lidija Franklin, y el corpus de bailarines del Ballet de Caracas, entre tantas otras figuras relevantes del escenario cultural. Cada uno de ellos envuelto en el capullo de sus obras, habitando la crisálida que han forjado para sí. Como si en ellos encontrara el artista un eco del ser propio que se busca, incesante y a tientas, entre fragmentos de memorias, templos desvaídos y retazos de una tradición que constantemente persigue y lo persigue.

En ese mundo de acecho, donde las raíces hacen nido en la imagen, Ricardo Armas se enfrenta, como sus mismas influencias, a desaparecer el rastro de sí en el otro. A hurgarlo mientras lo deja a un lado. A urdirlo mientras se vela. Y en ese preciso instante en el que la desmaterialización del hombre ocurre, su paisaje gana fuerza y su sombra se proyecta por todos los resquicios en el laberinto de imágenes que traba. Desde sus primeras fotografías en blanco y negro que transcurren en Caracas y diversos escondrijos de Venezuela, hasta las más recientes instantáneas de color que rondan la ciudad de Nueva York –lugar donde estudia, se desarrolla como fotógrafo, imparte clases y se radica con su familia desde hace varias décadas– el receptor puede percibir la impronta de esa búsqueda, en medio de una tradición pictórica que está muy presente en su obra, y que de cierta forma encarna.

La influencia a la que nos referimos es una que el mismo fotógrafo ha develado en entrevistas recientes[1]: la corriente metafísica del italiano Giorgio de Chirico (1888-1978) y la del surrealista belga René Magritte (1898-1967). Del primero conserva la representación de espacios urbanos desolados, donde los elementos arquitectónicos fundan la visión más palpable y el carácter de los objetos permanece “fuera de contexto”. Y del segundo, la predilección por las imágenes fragmentadas, los juegos de palabras y las duplicidades, que cuestionan los límites de la percepción de lo real, trastocando los valores ópticos concebidos en la imagen tradicional.

En la obra de De Chirico, como en la de Armas, la presencia humana es casi inexistente y abundan las proyecciones de sombras, como apreciamos en varios de sus autorretratos y visiones de Central Park. Los lugares que asimila yacen comúnmente deshabitados. En ellos se aviene la calma y la quietud. Aparecen alusiones a otras obras dentro de la misma obra –como corroboramos en la imagen de “Alfredo Boulton en tres” (1987)– y los interiores arquitectónicos a veces lucen figuras inanimadas como estatuas y bustos que configuran un mundo silencioso, atemporal y extraño. Un mundo en el que prevalecen las imágenes antinaturales y de tamaño desproporcionado, como muchas de las que presenta el fotógrafo en las series Dilatación voluntaria del iris, El Señor Misterioso y otras tomas disueltas en su andar neoyorquino, que forjan el ritmo de su obra: la pequeña cabeza de José Gregorio Hernández que surge detrás de un mango proporcionalmente surreal, su perfil fuera de foco en una playa, el rostro de Miss Liberty sesgado por una rejilla, o las vitrinas donde se desdoblan los reflejos de transeúntes con calles, carros, luces, árboles, edificios, formas geométricas, banderas y maniquíes.

Asimismo, la estela de Magritte se deja sentir en ciertas imágenes ingeniosas y provocativas, que reúnen en ellas juegos de palabras, como hace en MECA-NICO (1977), o en las fotografías que aluden al propio nombre con sus iniciales grabadas en el asfalto, o las luces de neón, o juegos de imágenes ambiguas, duplicaciones y ausencias, como “Roberto Fontana y la luz” (1981), “Alexa y el globo” (1981), “El ojo” (1980), “La sombra” (1980), “El escondite” (1980) o “La ventana en las torres gemelas” (1979), que tornan maleable la percepción de lo real desde el punto de vista que Ricardo Armas escoge para representarlas. En tanto ese decir de la ironía nostálgica, se enraíza y disemina en el desarrollo de su obra, como un leitmotiv de búsqueda personal y vuelta a las raíces desmembradas de su memoria.

Sin embargo, no son estas las únicas fuentes de la tradición que el trabajo de Armas evoca. También algunos escritores han hecho mella en su estilo. Él mismo confiesa que la prosa de Javier Marías y Paul Auster siempre lo acompañan. A veces, incluso, pareciera decir el fotógrafo en la voz del escritor español: “Cito a menudo para mis adentros, y es una cita cierta cuando son desdichas que no vienen de fuera y que no son desdichas inevitables objetivamente […], de ellas está llena la historia y también la nuestra, quiero decir estos tiempos inacabados nuestros”[2], que surcan sus imágenes.

En otras ocasiones, también Paul Auster se manifiesta desde aquel recuento de cicatrices biográficas del frío que confecciona el escritor neoyorquino en su Diario de invierno. Allí, la ciudad donde ambos habitan, le ofrece “un catálogo de datos sensoriales. Lo que cabría denominar fenomenología de la respiración”[3], como aquella que desata Armas en la serie Dilatación voluntaria del iris. A Nueva York le cantan, pues, el “espantoso aguijón del frío”, donde prevalece, aún en la tempestad, “el júbilo de aquel viento, la euforia de ver las familiares calles empañadas de blanco, convertidas en un remolino de nieve”[4], como “Desde la corona de Miss Liberty” (1979) muestra.

Un último rastro hallamos innegable en su obra más reciente. La huella del pintor, escultor y artista gráfico estadounidense Jasper Johns (1930), de quien quizás obtiene el gusto por los colores saturados, entre los que predominan tonalidades intensas y muy vivas en rojo, azul y blanco. Colores que justamente se pliegan a la cultura norteamericana que muchas veces el pintor representa con el símbolo de la bandera (sustraído de su contexto inicial), como el mismo Armas hace en varias de las instantáneas que inmortalizan las calles de Nueva York en la última década… Un muro de ladrillos rojos con una pequeña ventana blanca que abre el espacio superior, una escultura ecuestre que surge de una lona rasgada, un cartel de la Estatua de la Libertad sin rostro sobre la bandera de Estados Unidos, y una puerta de madera toda roja en la que posan enigmáticas cruces blancas, son algunas de las piezas que Armas nos entrega.

Cuando el poeta Baudelaire, en sus Curiosités esthétiques, se preguntaba por el significado del arte en la concepción moderna, él mismo respondía que el arte puro reside en “crear una magia sugestiva que contiene a la vez el objeto y el sujeto, el mundo exterior al artista y al propio artista”[5], y que todas las expresiones de ese mundo, “denotan en el ser humano la existencia de una dualidad permanente, la potencia de ser a la vez otro y uno mismo”[6]. De ahí que el artista, para desembocar en la verdadera fruición del ser, no debe “ignorar ningún fenómeno de su doble naturaleza”[7], porque ese mirar a través que nos otorga la mirada filtrada del ser que dormita entre capas y velos, se manifiesta en la obra como en nosotros las imágenes del sueño, difuminadas y precisas a la vez, en su doble naturaleza de fragmento y completitud. Como esos retazos de memoria y tradición que nos brinda Ricardo Armas en lo otro y en los otros, que no son más que él mismo.

Una versión de este texto fue publicada el 29 de noviembre del año 2017 en el Papel literario del diario El Nacional. La autora ha tenido la gentileza de cederlo a La Cueva.

[1] Entrevista de Cubo 7, Espacio fotográfico. “La Individual del Lunes / Ricardo Armas, Dilatación Voluntaria del iris”. En: http://www.cubo7.com/blog/la-individual-del-lunes-ricardo-armas-dilatacion-voluntaria-del-iris. Publicado el 4 de Julio de 2012 (online).

[2] Marías, Javier. Tu rostro mañana. 2 Baile y sueño. Barcelona: De Bolsillo, 2008. p. 21.

[3] Auster, Paul. Diario de invierno. Barcelona: Seix Barral, 2013. p. 5.

[4] Ibídem, p. 6.

[5] Charles Baudelaire, Curiosités Esthétiques. Citado por: Stoichita, Victor. Ver y no ver. La tematización de la mirada en la pintura impresionista. Madrid: Siruela, 2005 (traducción: Anna María Coderch). p. 69.

[6] Ibídem, p.69.

[7] Ibídem, p.72.